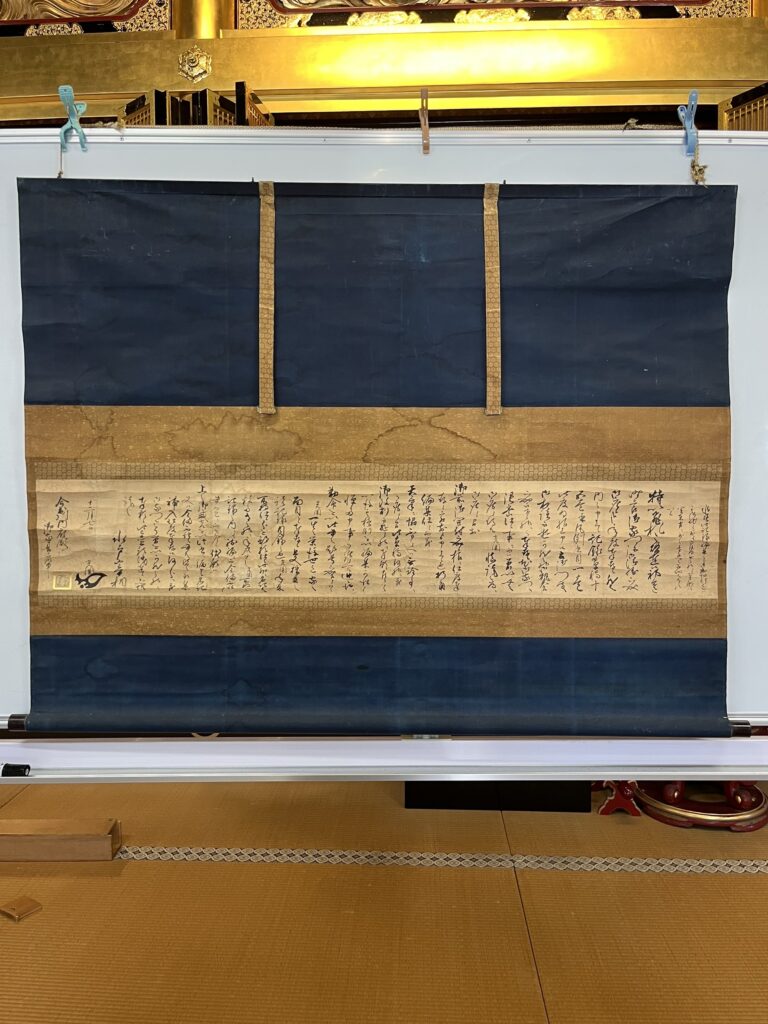

令和7年 水戸光圀書状の解説

2025年8月24日(日)15時より香川県立ミュージアム 御厨(みくりや)義道 様をお迎えして

西光寺所蔵 香川県有形文化財「水戸光圀書状」の解説をして頂きました。

水戸光圀(水戸黄門)は徳川家康の孫であり、御三家の一つである水戸徳川家の二代藩主です。

光圀は権中納言の官職に就いたことから「黄門」と呼ばれました。

黄門(こうもん)は光圀が名乗った役職である権中納言(ごんちゅうなごん)の唐名(中国での呼び名)です。

そのため、「水戸黄門」は水戸藩の光圀を指す別称となり、

隠居後に各地を漫遊した「水戸黄門漫遊記」という創作物語の名称としても広く知られています。

【解説詳細】クリック

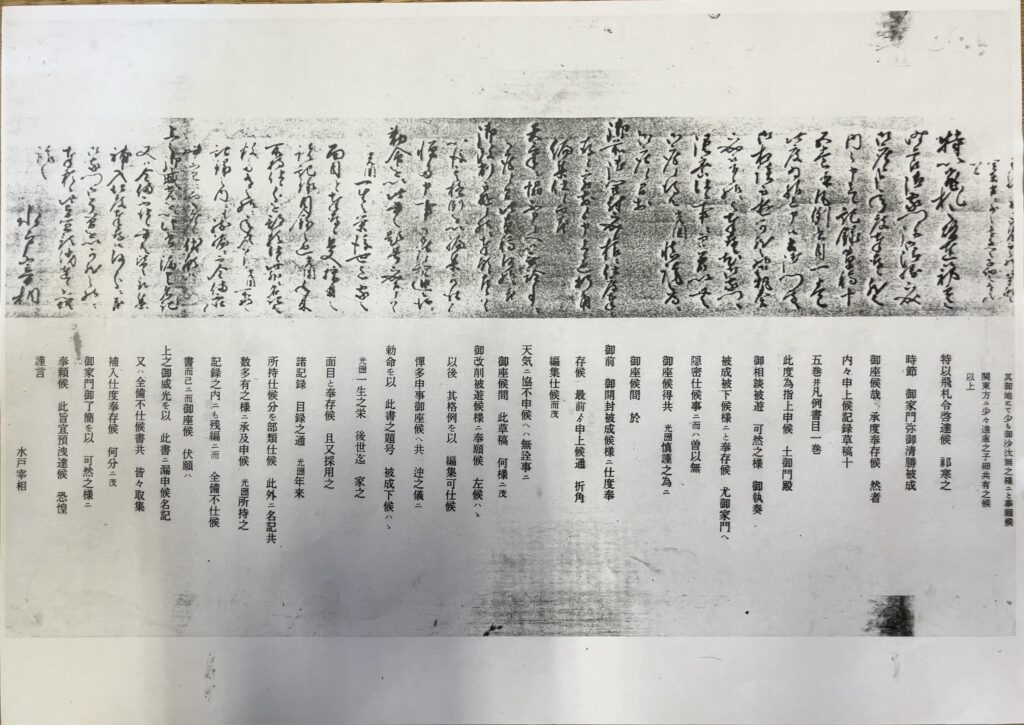

西光寺所蔵の「水戸光圀書状」が書されたのは、1683年12月7日です。

「水戸光圀」公が「今出川」家(公家)と血縁関係にあり(息子の嫁の父)に対して書した手紙。

「水戸光圀」の世継ぎとなる綱條(つなえだ)の正室季姫の父が「今出川公望」となり姻戚関係となります。

「水戸光圀」と朝廷(天皇)をつなぐ「今出川公望」に対して宛てた書状となります。

内容は、「記録草稿十五卷・并凡例書目一巻」の天皇への提出

「記録草稿」=「礼儀類典」の草稿

「礼儀類典」とは、朝廷の恒例・臨時の儀式について分類整理したものです。

「大日本史」の編さんとならぶ、光圀が行った歴史に関する整理とまとめのひとつとなります。

完成したのは光圀の没後30年後、宝永7年(1710年)でした。

書状の中で、「天皇の意向に沿わなければ、意味がない」(無詮無事)として、天皇みずから

修正や削除(御改削)をして欲しいとの意向を書しています。

「今出川公望」へは、完成するまでは内密にして欲しいとの意向を書しています。

なぜならば、関東方(江戸幕府)に知られると「なぜ勝手なことをしているのか」と

咎められるかもしれないとの意向があったためとされています。

完成してしまえば、咎められても中止させられることはありません。

■【書簡の書き方のルールについて】

右端は空間を開けて書き始めます。書き終わってから追記の形で大事なことが書されていることが

多々あるので注意して読み解く必要があります。

「完成するまでは、内緒にしてね」等が書されている。

「礼儀類典」の草庵等を天皇の前で開封するようにして欲しい。

■【水戸光圀の国表記について】

元々は「光国」と書されていたが「光圀」と書されるようになった。

「光圀」とは自分を小さく書いている。公家に対して書き始めたが、やがて広く用いられるようになりました。

■【金紙で囲まれた印】

切り抜いて貼り付けれてた様子だが、光圀が用いた印なのか?どこにもともと押してあった印なのか現時点では不明。

■【折紙】

横長の紙を短辺部分で二つに折る使い方。手紙等でよく用いられた。

→掛軸にする際に半分に切って横並びにした。

■【なぜ西光寺に書状があるのか】

高松藩主「頼重」(水戸藩2代藩主徳川光圀(水戸黄門)の同母兄)が仏教を重んじていたため

高松に呼んで講義をしてもらったのではないか。その際、縁あって西光寺に書状が所蔵されたのでは。

(記録がないため推測になります)

「水戸光圀」公が「今出川」家(公家)を通じて天皇へ伝えた書状となり大変貴重な書状となります。

これからも門徒様、西光寺の寺宝として守っていかねばと思います。

西光寺では、まだ他にも寺宝が所蔵されています。機会があれば解説会を開催したいと考えております。